पर्यावरण अध्ययन

परिचय

पारिस्थितिकी (Ecology) शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। एच. रोटर (H. Rotter) ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था और इसीलिए उन्हें पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है।

भारत में, रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक माना जाता है।

पारिस्थितिकी तंत्र

पारिस्थितिकी तंत्र को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है:

- प्राकृतिक (Natural):

- जलीय (Aquatic): तालाब, नदी, झरना, झील, समुद्र और तटीय तंत्र।

- स्थलीय (Terrestrial): घास के मैदान, रेगिस्तान, वन (जैसे पर्णपाती वन, वर्षा वन), टुंड्रा प्रदेश।

- कृत्रिम (Artificial):

- जलीय (Aquatic): जलशाला (Aquarium), जल संवर्धन/कृषि (Aquaculture)।

- स्थलीय (Terrestrial): कृषित भूमि, सामुदायिक वन, उद्यान।

- अन्य (Others): विभिन्न प्रकार के पात्र संवर्द्धन (in vitro), अंतरिक्ष यान।

पारिस्थितिकी की शाखाएँ - स्वपारिस्थितिकी (Autecology): इस शाखा में किसी एक ही जाति के सदस्यों का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है।

- उदाहरण: पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का अध्ययन।

- जीवोम पारिस्थितिकी (Biome Ecology): किसी विशेष क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीवों के समूह को जीवोम कहते हैं। इस शाखा में ऐसे समूहों का अध्ययन किया जाता है।

- उदाहरण: टुंड्रा प्रदेश या घास के मैदान।

- मानव पारिस्थितिकी (Human Ecology): इस शाखा में जैवमंडल पर मानव की गतिविधियों के कारण पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल - वायुमंडल (Atmosphere):

- पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र।

- क्षोभमंडल (Troposphere): पृथ्वी की सतह से 17 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जिसमें जीवन संभव है। यहाँ O_2, N_2, CO_2, जलवाष्प और He जैसी गैसें पाई जाती हैं।

- वायु का संगठन:

- नाइट्रोजन (N_2): 78.1%

- ऑक्सीजन (O_2): 20.29%

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2): 0.03%

- जलवाष्प: 0.4%

- अक्रिय गैसें: 0.95%

- स्थलमंडल (Lithosphere):

- पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ पहाड़, मैदान, जंगल और रेगिस्तान मौजूद हैं।

- प्रमुख तत्व (प्रचुरता के क्रम में):

- ऑक्सीजन (49.5%)

- सिलिकॉन (25.8%)

- ऐलुमिनियम (7.5%)

- आयरन (4.7%)

- कैल्शियम (3.4%)

- सोडियम (2.6%)

- पोटेशियम (2.4%)

- मैग्नीशियम (1.9%)

- जलमंडल (Hydrosphere):

- पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है।

- प्रमुख लवण:

- सोडियम क्लोराइड (NaCl): 77.75%

- मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl_2): 10.89%

- मैग्नीशियम सल्फेट (MgSO_4): 4.75%

- कैल्शियम सल्फेट (CaSO_4): 3.60%

- पोटेशियम सल्फेट (K_2SO_4): 2.45%

- कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3): 0.34%

- मैग्नीशियम ब्रोमाइड (MgBr_2): 0.21%

पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना

ई. पी. ओडम के अनुसार, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में छह घटक महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

- जैविक घटक (Biotic Components)

- उत्पादक (Producer):

- सभी हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।

- ये प्रकृति में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं।

- प्रो. ई. जे. कोरमोन्डी ने इन्हें कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर नाम दिया था।

- इनका हरा रंग हरितलवक के कारण होता है।

- उपभोक्ता (Consumer):

- सभी जीव-जंतु जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों (हरे पौधों) या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।

- इन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:

- प्राथमिक उपभोक्ता (Primary Consumers): ये सीधे हरे पौधों को खाते हैं और मुख्यतः शाकाहारी होते हैं।

- उदाहरण: गाय, भैंस, बकरी, हिरण (स्थलीय); मोलस्का, प्रोटोजोआ (जलीय)।

- द्वितीयक उपभोक्ता (Secondary Consumers): ये शाकाहारी उपभोक्ताओं को खाते हैं और सर्वाहारी हो सकते हैं।

- उदाहरण: कौआ, कुत्ता, बिल्ली, साँप, लोमड़ी।

- तृतीयक उपभोक्ता (Tertiary Consumers): ये द्वितीयक और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। इनका कोई भक्षण नहीं करता, इसलिए इन्हें शीर्ष उपभोक्ता (Top Consumer) भी कहा जाता है।

- उदाहरण: शेर, चीता, बाघ, बाज, गिद्ध।

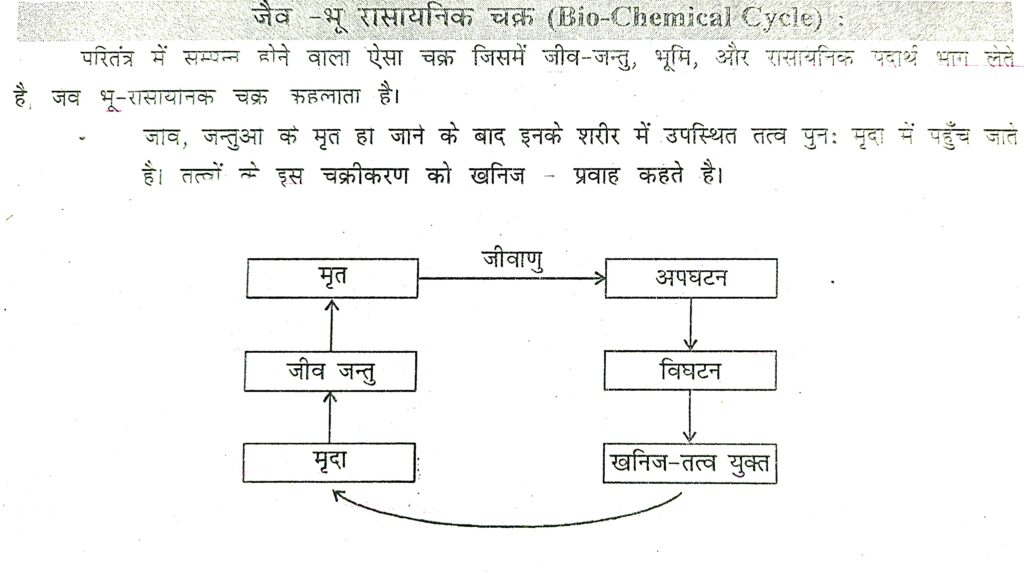

- अपघटक (Decomposer):

- ये महत्वपूर्ण जैविक घटक हैं जो मृत जीव-जंतुओं का अपघटन करते हैं।

- ये वातावरण में होने वाले जैव-भू-रासायनिक चक्रों में भी सहायता करते हैं।

- उदाहरण: जीवाणु, कवक।

- अजैविक घटक (Abiotic Components)

- जलवायुवीय कारक: वर्षा, आर्द्रता, वायु आदि।

- कार्बनिक कारक: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यूरिया, ह्युमस आदि।

- अकार्बनिक कारक: खनिज तत्व।

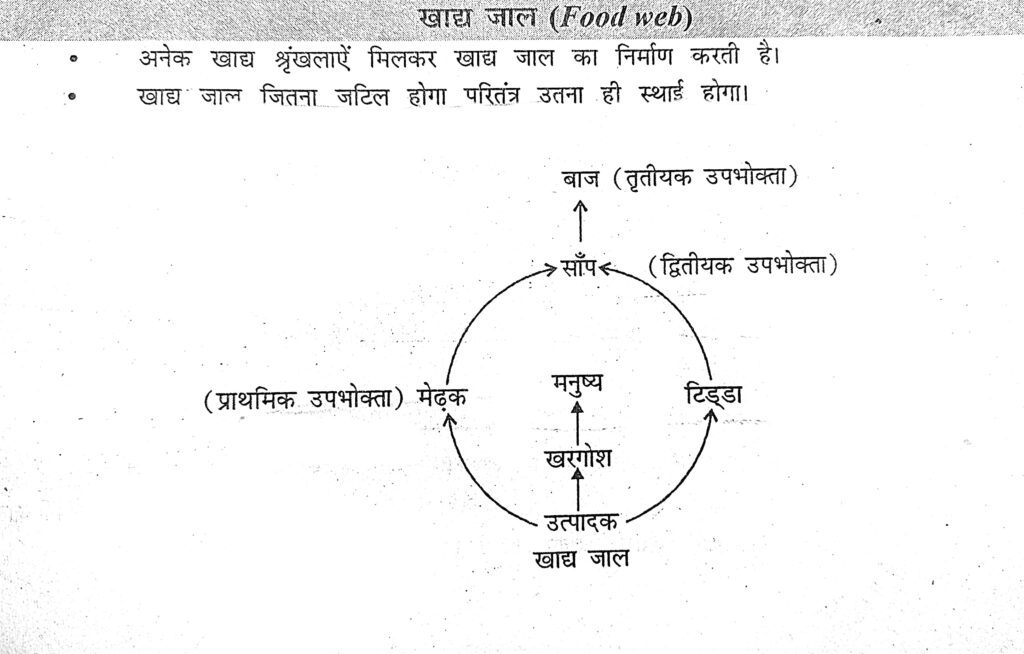

खाद्य श्रृंखला (Food Chain)

खाद्य श्रृंखला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक को द्वितीयक और द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। - चारण खाद्य श्रृंखला (Grazing Food Chain):

- उदाहरण: घास → टिड्डा → मेंढ़क → साँप → मोर

- अपरदी खाद्य श्रृंखला (Detritus Food Chain):

- यह खाद्य श्रृंखला पौधों और जंतुओं के मृत और सड़े-गले शरीरों से शुरू होती है।

- इसमें सूक्ष्मजीव (कवक, जीवाणु) इन अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और फिर ये सूक्ष्मजीव अपघटक जीवों द्वारा खाए जाते हैं।

- इसे मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला (Saprophytic Food Chain) भी कहते हैं।

- उदाहरण:

- मृत कार्बनिक अवशेष → केंचुआ → मेंढ़क → साँप → चील

- मृत कार्बनिक अवशेष → दीमक → चींटीखोर

पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow in Ecosystem)

किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर (trophic level) से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होती है।

ऊर्जा के प्रमुख स्रोत

* सूर्य ऊर्जा (विकिरण ऊर्जा):

* स्वयंपोषी पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है।

* पौधे पृथ्वी पर पहुँचने वाली कुल सौर ऊर्जा के केवल 1% भाग को ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा (रासायनिक ऊर्जा) में बदल पाते हैं।

* अकार्बनिक स्रोत:

* विभिन्न रसायन संश्लेषी जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत

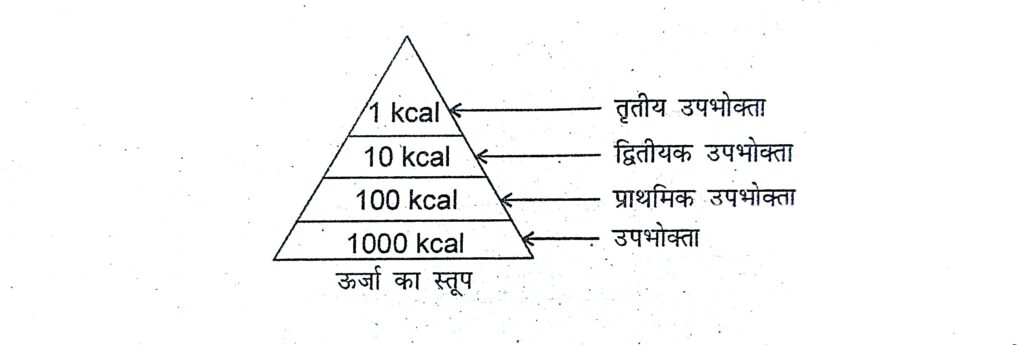

* ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुँचती है। इस प्रक्रिया में, अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है।

* शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में विलीन हो जाती है।

* इस सिद्धांत को “पारिस्थितिक दशांश का नियम” (Rule of Ecological Tenth) या लिंडेमान का 10% का नियम भी कहते हैं। इस नियम को लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था।

ऊर्जा प्रवाह का क्रम:

सूर्य → पादप (उत्पादक, 1000 कैलोरी) → प्राथमिक उपभोक्ता (100 कैलोरी) → द्वितीयक उपभोक्ता (10 कैलोरी) → तृतीयक उपभोक्ता (1 कैलोरी)

प्रत्येक चरण में केवल 10% ऊर्जा ही आगे जाती है।

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

यह नियम बताता है कि ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है।

ऊर्जा प्रवाह का सर्वात्रिक मॉडल

ई.पी. ओडम ने ऊर्जा प्रवाह का सर्वात्रिक मॉडल (Universal Model of Energy Flow) प्रस्तुत किया।

ऊर्जा के पिरामिड (Energy Pyramid)

* जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचती है, तो उसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है।

* इसी कारण, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। यह दर्शाता है कि आधार (उत्पादक) पर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है और शीर्ष उपभोक्ताओं की ओर जाते हुए यह घटती जाती है।

पारिस्थितिकी दक्षता (Ecological Efficeance) : जीवों द्वारा उपयोग में ली गई ऊर्जा को इनके द्वारा अलग-अलग कार्यो में उपयोग किया जाता है। ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में उपयोग करने की क्षमता को ही पारिस्थितिकी दक्षता कहते है।

जायन्ट पांडा की ऊर्जा संग्रहण क्षमता (20%) स्तनधारियों में सबसे कम होती है।

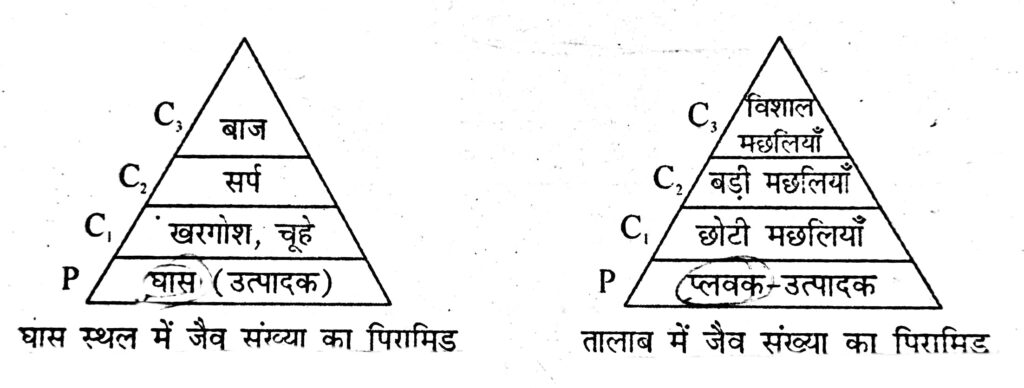

पारिस्थितिकी स्तूप (Ecological Pyramid) : पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दी।

(i) घास स्थल परितंत्र व तालाब परितंत्र : इनके स्तूप सदैव सीधे ही होते है। क्योंकि इन परितंत्रों में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है।

अपरद : पौधे के मृत भाग व जंतुओं के अवशेष अपरद कहलाते है।

(a) सतही अपरद : पत्तियाँ, छाल, पुष्प, मृत प्राणियों के अवशेष व इनका मल-मूत्र आदि सतही अपरद है।

(b) आंतरिक अपरद : पौधे की मृत जड़े व इनमें पाये जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु आदि आंतरिक अपरद है।

Note : अपरद के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है ह्यूमस एक हरे रंग का पोषक तत्वों से पूरित पदार्थ होता है।

अपरद में काइटिन व लिग्निन की मात्रा अधिक होने पर पदार्थो के अपघटन की दर कम हो जाती है।

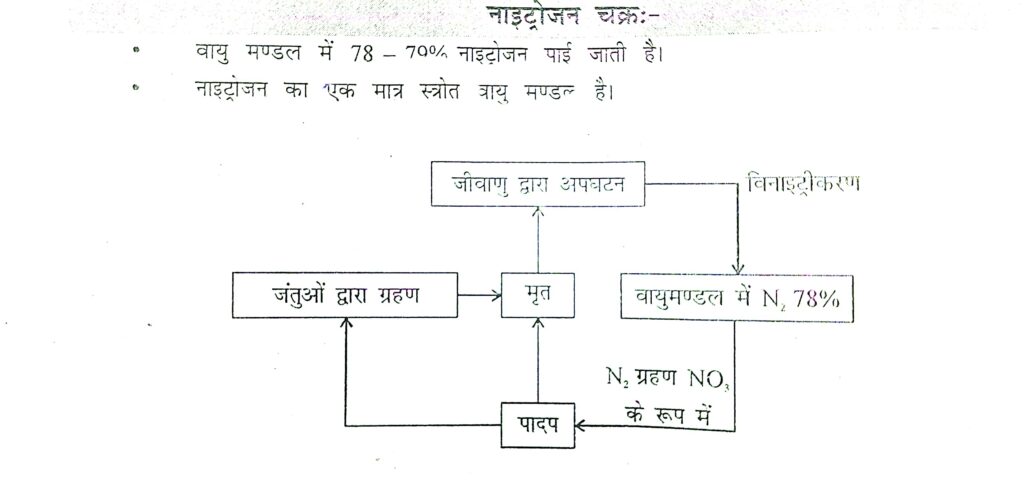

नाइट्रोजन स्थिरीकरण:-

वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का अन्य तत्वों के साथ मिलकर नाइट्रोजन के यौगिक जैसे NO₂ (नाइट्राइट) व NO3 (नाइट्रेट) में बदलना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन या यौगिकीकरण कहलाता है।

Note : नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायवीय जीवाणु जैसे- ऐजेटोबेकटर अवायवीय जीवाणु जैसे-

क्लोस्ट्रीडियम व सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम आदि के द्वारा किया जाता है।

तथ्य (Fact)

(1) Rhizobium लैग्यूमिनेसि (मटर कुल) के पादयों की जड़ों में उपस्थित गाँठों में पाये जाते है।

(2) नीली-हरि शैवाल जैसे नॉस्टॉक व ऐनाबिना के द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है।

(3) बादलों की बिजली कड़कने से भी वायुमण्डल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है।

अमोनिकरण (Amonization): अमोनिया का निर्माण करने वाले जीवाणुओ द्वारा अमीनो अम्लो/यूरिक अम्लों यूरिया आदि को अमोनिया में बदल दिया जाता है। उपरोक्त क्रिया को अमोनीकरण कहते

नाइट्रीकरण (Nitrification): अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रीकरण कहलाता है।

NH3 (अमोनिया) जीवाणु →NO3 (नाइट्रेट)

नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु नाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते है।

विनाइट्रीकरण (Denitrification):-

स्यूडोमोनास 2NO3 →N2+302

मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को स्यूडोमोनास (जीवाणु) द्वारा नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है इस क्रिया को ही विनाइट्रीकरण कहते है।

Note: मछलियों का भक्षण करने वाले पक्षीयों की बीट (विष्ठा) में अत्यधिक मात्रा में फिॉस्फोरस (P) तत्व) पाया जाता है। इस विष्ठा को ग्वानो कहते है। इस विष्ठा का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अतः इसे रखानो खाद भी कहते है।