EduClutch Rajasthan

EduClutch Rajasthan

राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्त्रोत

अभिलेखों के अध्ययन को ‘ऐपियोग्राफी’ कहा जाता है। अभिलेखों से वंशावली, शासकीय नियम, उपाधियाँ, विजय, नागरिकों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य, वीर पुरुषों का योगदान तथा सतीयों की महिमा की जानकारी मिलती है।

प्रारंभिक शिलालेख की भाषा संस्कृत थी जबकि मध्यकाल में फारसी, उर्दू, संस्कृत व राजस्थानी भाषा में शिलालेखों की रचना की गई। जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है, उसे प्रशस्ति कहा गया।

- महत्त्वपूर्ण शिलालेख एवं प्रशस्तियाँ–

(i) घोसुण्डी – चित्तौड़ से प्राप्त इस शिलालेख से अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत सम्प्रदाय से सम्बन्धित सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है। द्वितीय शताब्दी ई.पू. का यह शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में है।

(ii) मानमोरी – चित्तौड़ में मानसरोवर झील के पास स्थित यह शिलालेख कर्नल जेम्स टॉड को मिला। मौर्य वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है।

(iii) बिजोलिया (1170 ई.) – संस्कृत भाषा के इस शिलालेख से चौहान शासकों की जानकारी के साथ-साथ धर्म व शिक्षण व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसका रचयिता गुणभद्र था इसमें सांभर व अजमेर के चौहानों को वत्सगौत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चाहमान ने शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की तथा सांभर झील बनवाई।

(iv) चीरवा – उदयपुर से प्राप्त इस शिलालेख से मंदिर निर्माण, भूमि अनुदान व सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। रत्नप्रभ सूरी, पार्श्व चन्द्र व देल्हण नामक विद्वानों के बारे में भी जानकारी चीरवा शिलालेख से मिलती है। इस लेख से पाशुपत व वैष्णव धर्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलती है।

(v) रणकपुर प्रशस्ति – रणकपुर के जैन मंदिर में लगी हुई इस प्रशस्ति से मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में “नाणक’ शब्द प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। स्थानीय भाषा में आज भी “नाणा’ शब्द मुद्रा के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें बापा रावल एवं कालभोज को अलग-अलग व्यक्ति बताया गया है। इसका प्रशस्तिकार देपाक था।

(vi) कीर्ति प्रशस्ति –

1460 ई. में अत्रि व महेश के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई। वर्तमान में इस प्रशस्ति की 2 शिलाएँ ही उपलब्ध है। संस्कृत भाषा में रचित इस प्रशस्ति से बप्पा रावल, हम्मीर सिसोदिया, महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में कुंभा काे दान गुरु व शैल गुरु (पहाड़ी दुर्गों का विजेता) कहा गया है। कुंभा द्वारा रचित पुस्तक चंडीशतक व संगीतराज के बारे में जानकारी भी इसी प्रशस्ति से मिलती है।

(vii) रायसिंह प्रशस्ति – संस्कृत भाषा में रचित यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के द्वार पर लगी हुई है। जाता नामक जैन मुनि के द्वारा इस प्रशस्ति की रचना की गई। इस प्रशस्ति से बीकानेर के संस्थापक राव बीका से लेकर रायसिंह के काल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। रायसिंह के द्वारा मुगलों की सेवा की जानकारी, रायसिंह की काबूल, सिंध व कच्छ विजय का उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। दुर्ग निर्माण के साथ-साथ रायसिंह के काल की धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख इस प्रशस्ति से प्राप्त होता है।

(viii) आमेर शिलालेख – संस्कृत भाषा में रचित इस शिलालेख में कच्छवाहा शासकों के लिए रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शिलालेख से पृथ्वीराज, भारमल, भगवंतदास व मानसिंह प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है।

(ix) जगन्नाथ राय शिलालेख – उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में उत्कीर्ण इस शिलालेख का निर्माण जगतसिंह के काल में हुआ। इसकी रचना तेलंग ब्राह्मण, कृष्ण जी भट्ट के द्वारा की गई। यह शिलालेख सपनों के मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख से हल्दी घाटी युद्ध तथा जगत सिंह के द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों की जानकारी मिलती है।

(x) राज प्रशस्ति –

राज सिंह के काल में नौ चौकी नामक स्थान पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई। इसे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राजसिंह के बारे में जानकारी व राजसमंद झील के निर्माण की जानकारी भी इसी प्रशस्ति से प्राप्त होती है।

(xi) फारसी शिलालेख – ढ़ाई दिन के झोपड़े का शिलालेख। अजमेर स्थित अढाई दिन के झौपड़े की गुंबज की दीवार पर यह लेख उत्कीर्ण है। इसका निर्माण 1200 ई. में हुआ।

(xii) चित्तौड़ से प्राप्त फारसी शिलालेख – चित्तौड़ स्थित गैबी पीर की दरगाह से प्राप्त शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज़्र खाँ के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिज़्राबाद कर दिया।

(xiii) घटियाला के शिलालेख – ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं। यह लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं में उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार शासक कक्कुक के बारे में वर्णन मिलता है।

(xiv) अशोक के शिलालेख – माैर्य शासक अशोक के दो शिलालेख बैराठ की पहाड़ी से मिले है जो भाब्रू शिलालेख एवं बैराठ शिलालेख है। भाब्रू शिलालेख बीजक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था।

- सिक्के –

- सिक्कों के अध्ययन को ‘न्यूमिसमेटिक्स’ कहते हैं।

- सिक्कों से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है।

- सिक्कों से साम्राज्य की सीमा का भी बोध होता है।

- विम कडफिसस के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन कराया गया।

- रेंढ(टोंक) से खुदाई के दौरान चाँदी के पंचमार्क/आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें भारत के प्राचीनतम सिक्कों में रखा गया। इन सिक्कों पर विशेष प्रकार का चिह्न अंकित है। भरतपुर के बयाना से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं।

- राजपूताना रियासत के सिक्कों पर 1893 ई. में केब के द्वारा ‘द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना’ नामक पुस्तक लिखी गई। राजपूत कालीन सिक्कों पर गधे के सम्मान आकृति होने के कारण इन्हें ‘गधिमा सिक्के’ कहा गया। 1562 ई. में आमेर के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई। अत: कच्छवाहा शासकों ने सर्वप्रथम टकसाल(Mint) का निर्माण कराया।

जयपुर के सिक्के — झाड़शाही, मुहम्मदशाही

जोधपुर के सिक्के — विजयशाही, गजशाही, भीमशाही, ढब्बूशाही

बीकानेर के सिक्के — आलमशाही, गंगाशाही

मेवाड़ के सिक्के — स्वरूपशाही, चित्तौड़ी, चाँदोड़ी

झालावाड़ के सिक्के — मदनशाही

बाँसवाड़ा के सिक्के — सालिमशाही, लक्ष्मणशाही

जैसलमेर के सिक्के — अखयशाही, डोडिया

कोटा के सिक्के — गुमानशाही

- ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदार का प्रचलन हुआ और राजपूत राज्यों में ढलने वाले सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया।

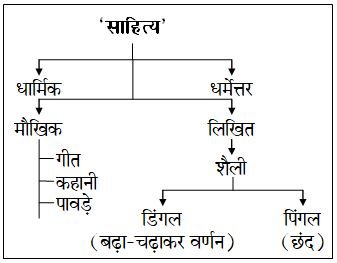

- साहित्य – समाज का दर्पण

राजस्थान की कृतियाँ गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती हैं, राजस्थानी परंपरा में इतिहास के लिए ‘ख्यात’ शब्द का प्रयोग किया गया है। वात में किसी व्यक्ति व घटना का संक्षिप्त इतिहास होता है, जबकि ख्यात बड़ी होती है, जिसमें पुरे वंश का वर्णन मिलता है।

राजस्थान में 16वीं शताब्दी के आस-पास ख्यात की रचना हुई।

ख्यात संस्कृत के शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है।

प्रमुख ख्यात – मुहणोत नैणसी री ख्यात।

जोधपुर राज्य री ख्यात।

बांकीदास री ख्यात।

मुण्डियार री ख्यात।

मुहणोत नैणसी, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के काल में थे। इनके द्वारा नैणसी री ख्यात व मारवाड़ रा परगना री विगत नामक पुस्तकों की रचना की गयी। ख्यात से मारवाड़ के अलावा गुजरात व मध्यप्रदेश के शासकों की भी जानकारी मिलती है। ख्यात में चौहान व भाटी शासकों के अलावा विभिन्न रियासतों की भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। नैणसी री ख्यात 1643 ई. से 1666 ई. के मध्य लिखी गई।

मारवाड़ रा परगना री विगत –

इस पुस्तक से मारवाड़ के किलों की आबादी, वहाँ के जन-जीवन, सामाजिक, धार्मिक व अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।

मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणौत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है।

मुहणौत नैणसी का वर्णन अबुल-फजल से अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट व निष्पक्ष माना जाता है।

बांकीदास आशिया –

जोधपुर शासक मानसिंह के काल में बांकीदास को लाख पसाव के सम्मान से सम्मानित किया गया था। बांकीदास डिंगल, पिंगल, संस्कृत व फारसी भाषा के जानकार थे। इनके वर्णन से तत्कालीन भौगोलिक अवस्था, रीति-रिवाज व वाणिज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।

बांकीदास के वर्णन में क्रमबद्धता का अभाव दिखाई पड़ता है।

दयालदास सिंढ़ायच –

ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध रचना बीकानेर री राठौड़ा री ख्यात मानी जाती है, जो कि “दयाल दास री ख्यात’ के नाम से भी जानी जाती है।

बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास इस पुस्तक से प्राप्त होता है।

रासौ –

जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों का वर्णन महाकाव्य के रूप में किया जाए, तब उसे ‘रासो’ कहा जाता है। रासो साहित्य से राजपूतकालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है।