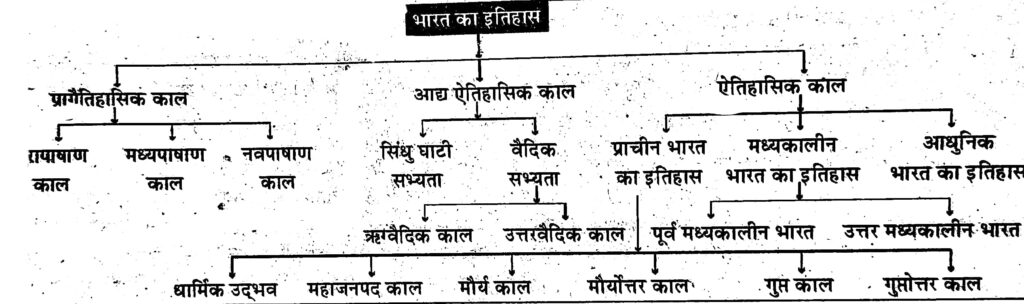

अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को तीन भागों में बाँटा जाता है-

1. प्रागैतिहासिक काल (Prehistoric Period) –

वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य भी नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल का इतिहास केवल पुरातात्विक सामग्री से ज्ञात होता है।

2.आद्य ऐतिहासिक काल (Protohistoric Period)-

इतिहास का वह काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो मिलते हैं किंतु इनकी गूढ़ लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ई.पू. से 600 ई.पू. के मध्य का काल आता है।

3. ऐतिहासिक काल (Historic Period)-

इस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है तथा जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है। इस काल के अंतर्गत 600 ई.पू. के बाद का काल आता है।

प्राक् इतिहास एवं प्रारंभिक मानव सभ्यताएँ

विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्य-कलापों को दो भागों में बाँटा है। जबसे मानव ने पढ़ना-लिखना सीखा है तब से वर्तमान तक के क्रिया-कलापों को इतिहास में सम्मिलित किया है। और इससे पूर्व के मानव के क्रिया-कलाप ‘प्राक्-इतिहास’ के अंतर्गत सम्मिलित हैं।।

भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने ऐसे कई स्थल ढूँढ़ निकाले हैं, जहाँ पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था। उत्खनन में प्राचीन मानव द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री औजार, बर्तन एवं जानवरों की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के थे इसीलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं और जिस काल में पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता रहा उसे पाषाण काल कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मानव ने लंबे समय तक इन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया है। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को निम्न तीन भांगों में बाँटा जा सकता हैं-

पुरापाषाण काल- पुरापाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाये थे। ये आकार में बड़े व मोटे हैं। इस युग का मानव पत्थर के खुरदुरे औजार (कुंठार, गंडासे, शल्कल आदि) काम में लाता था। पुरापाषाण युग में क्रो-मैग्नम मानव ने गुफाओं की दीवारों पर रेखाएँ खींचकर चित्रादि बनाए, जिनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मध्यप्रदेश में भीमबेटका की गुफाएँ तथा पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) में सोहनघाटी हैं। इन चित्रों में मुख्यतः शिकार के दृश्य हैं।

इस काल को भी विद्वानों ने निम्न, मध्य व उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया है।

मध्यपाषाण काल- यह पुरा पाषाण व नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है, जिसकी मुख्य विशेषता मानव द्वारा छोटे औज़ारों (लघु अश्म-microliths) का इस्तेमाल करना थी। इसलिए इसे सूक्ष्म पाषाण युग (Microlithic Age) भी कहते हैं। भारत में बागोर (राजस्थान), आदमगढ़ (मध्य प्रदेश) व लंघनाज (गुजरात) प्रमुख मध्यपाषाणिक स्थल हैं। यहाँ भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं। इस काल में पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान जलवायु की शुरूआत हुई। जो क्षेत्र पूर्व में हिमाच्छादित थे वे इस युग में शुष्क और ऊष्ण होने लगे। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-

1. मानव द्वारा खाद्य सामग्री एकत्रित करना

2. पशुपालन की शुरूआत

3. स्थायी आवास की शुरूआत

नव पाषाण काल- इसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद् गार्डनचाइल्ड ने ‘नवपाषाणिक क्रान्ति’ भी कहा क्योंकि इसी समय कुछ ऐसे मौलिक पंरिवर्तन हुए, जिनसे मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया और सभ्यता का विकास क्रम आगे बढ़ा, जैसे-

1. मानव ने कृषि की शुरुआत की।

2. वह स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगा।

3. मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार ।

4. कातने और बुनने की कला का प्रारम्भ

5. खाल और पत्तों से बने वस्त्रों के स्थान पर सन, रूई और ऊन के बने वस्त्रों का प्रयोग।

- इस युग में पशुपालन का महत्त्व बढ़ा तथा मानव अस्थि व सींगों के हथियार काम में लेने लगा। नव पाषाण युग में रागी के उत्पादन के प्रमाण उतनूर (आन्ध्र प्रदेश) में मिले हैं।

- भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नव पाषाणिक स्थल मेहरगढ़ (7000 ई. पू.) है, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रान्त में अवस्थित है। दक्षिण भारत का ब्रह्मगिरी (कर्नाटक) भारत का सबसे पहले खोजा गया नव पाषाणिक स्थल है।

प्रारंभिक मानव सभ्यता

प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी उत्खनन में प्राप्त उस समय के अवशेषों के आधार पर ही की जाती है। प्रारंभिक मानव द्वारा बनाये गये गुहा चित्रों, प्रतिमाओं, हथियार एवं औजारों, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं आदि के अवशेषों के विश्लेषण के आधार पर ही उस समय की परिस्थितियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं के आधार पर उस समय के रहन-सहन एवं सामाजिक रीति-रिवाजों, व्यापार-वाणिज्य परिवहन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रारंभिक मानव के अधिकांश अवशेष नदी किनारेया गुफाओं में प्राप्त हुए हैं।

पुरातत्ववेत्ताओं की खुदाई में निम्न महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं-

- विश्व का प्राचीनतम जुता हुआ खेत-कालीबंगा (हनुमानगढ़)

- धौंकनी वाली धमन भट्टी – सुनारी (झुंझुनूँ)

- लौहे का सामान – रैढ़ (टोंक)

- डीडवाना (नागौर) स्फटिक एवं बिल्लौर के टुकड़े

- मानवनुमां प्राणी (नर्मदा मानव) की 140000 वर्ष पुरानी खोपड़ी- हथनोरा (नर्मदा घाटी) मध्यप्रदेश। इसे डॉ. अरुण सोनकिया ने खोजा ।

पाषाणकालीन गुफा पेंटिंग्स- भीम बेटका (मध्यप्रदेश), इसकी खोज श्री वी.एस. वाकणकर ने की। यह सात पहाड़ों की श्रृंखला है। यहाँ लगभग 500 गुफाएँ एवं शैल आश्रय हैं। यहाँ 170000 वर्ष पूर्व मानव जैसा प्राणी रहता था। 12000 वर्ष पूर्व यहाँ पाषाणकालीन मानव रहता था।

प्रारंभिक मानव पत्थर और हड्डियों से अपने औजार एवं हथियार बनाता था। अधिकांश औजार पत्थर के होने के कारण उस युग को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। ये लोग छोटे-छोटे समूहों में घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। इनका कोई स्थाई ठिकाना नहीं था। यह प्रारंभिक मानव जंगल के कन्द-मूल, फल, अण्डे आदि एकत्रित कर अपना जीवन-यापन करता करता था। इसके अलावा वह पशु-पक्षियों का शिकार भी करता था। इस काल में उसका जीवन संग्राहक एवं शिकारी का था। वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। वह मानव पत्थर के टुकड़ों से हथौड़ा, भाला, बरछी, तीर, गदा आदि हथियार बना लेता था। हड्डी के टुकड़ों से सूई भी बनाने लगा था। कालांतर में मानव कुछ पशुओं को पालकर अपने दैनिक उपयोग में लेने लगा। अब वह पशुपालन द्वारा भी अपना जीवन-यापन करने लगा। पशुओं से उसे दूध, माँस, ऊन, बाल आदि उपयोगी वस्तुएँ मिलने लगी।

समय के साथ मानव सभ्यता विकसित होती गई। धीरे-धीरे मानव ने पत्थर के औजारों के साथ-साथ तांबे, पीतल एवं कांसे (Bronze) के औजार बनाने शुरु किये। कुछ समय बाद मनुष्य ने इन धातुओं के इस्तेमाल करने की तकनीक वृहद् स्तर पर प्रयुक्त करनी

शुरू कर दी। फलस्वरूप पत्थर के उपकरणों एवं औजारों का स्थान तांबे एवं काँसे के उपकरणों ने ले लिया। इन धातुओं के वृहद् प्रयोग के कारण तत्कालीन सभ्यता को क्रमशः ताम्र युगीन एवं कांस्य युगीन सभ्यताएँ कहा गया। ऐसी मान्यता है कि कांस्य युग एवं कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास मेसोपोटामिया में टिगरिस (दजला) एवं यूफ्रेटस (फरात) नदियों की घाटियों में हुआ। शायद इसका कारण वहाँ पत्थर का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होना रहा होगा।

इस इलाके को यह नाम (मेसोपोटामिया) यूनानी (Greek) लोगों द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है ‘दो नदियों के बीच का क्षेत्र’। इस प्राचीन मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान ईराक, तुर्की एवं सीरिया के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है।

समय परिवर्तन के साथ मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। वह स्थाई रूप से एक स्थान पर कबीलाई समूहों में रहने लगा। खेती से उसे आवश्यकता से अधिक अनाज मिलने लगा। पहिये और चाक (कुम्हार के चाक) के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास में क्रांति ला दी। अब मनुष्य मिट्टी के नाना प्रकार के बर्तन बनाने लगा, जिन्हें अग्नि में पकाया जाता था और जिन पर नाना प्रकार की चित्रकारी की गई थी। व्यापार व वाणिज्य के विकास के कारण बड़ी-बड़ी बस्तियों (नगरों) का विकास हुआ। आज से तीन हजार वर्ष पूर्व यहाँ के निवासियोंने विभिन्न तथ्यों को लिखने के लिए लिपि का – विकास करलिया था। यहीं से लिखने की शुरुआत मानी जाती है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता के निवासियों ने नदियों के आसपास उपजाऊ भूमि में कृषि कार्य करना शुरू किया। कपड़ेके निर्माण की शुरुआत हुई तथा यहाँ चमड़े की वस्तुएँ भी बनने लगी।

यहाँ के लोग लिखने के लिए गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकण्डे या काँसे की नुकीली कलम का प्रयोग करते थे। ये सरकंडे की नोक से गीली मिट्टी में चिह्न बनाकर अपने भावों को व्यक्त करते थे, यह लिपि कीलाक्षर लिपि (Cuniform Script) कहलाती है।

इस कांस्य युग में भारत में भी एक नगरीय सभ्यता फली-फूली, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता (हड़प्पा सभ्यता) कहते हैं। इस सभ्यता का ज्ञान 1921 में हड़प्पा (पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर) में हुआ। उसके बाद भारत के कई स्थानों पर सिंधु व उसकी सहायक नदियों, घग्घर नदी तथा गुजरात आदि राज्यों में इसके अनेक स्थलों का उत्खनन हुआ। यह एक पूर्ण विकसित व्यापार-वाणिज्य प्रधान नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से भी निकट संबंध था, जिसका प्रमाण विभिन्न सिंधु सभ्यता स्थलों पर मेसोपोटामियाई मुहरें व वस्तुओं की प्राप्ति एवं मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की मुहरों आदि का प्राप्त होना है।